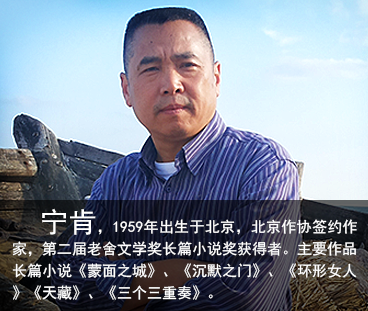

新浪读书:当初是什么契机让您萌生了写这部小说的念头?初衷是什么?

宁肯:圈内一直有一个说法,文学应同现实保持一定距离。我一直也这么看,因为有道理。这里的现实当然是指公共现实,热点现实,它们应由新闻或非虚构充分反映。小说要有一个足够的沉淀,因为小说是一种深度的透视,太近了就会同现实混淆,混淆的结果就是像现实一样看不清。这文学与现实的一种比较正常的关系,或者说一般化的关系。但是如果现实不正常了,这种四平八稳的关系是否还能或还应维持?不能不承认我们的现实太“精彩”了,太超常了,太超幻了,大到王立军的逃亡比美国大片还惊险超想象,那些几亿几十亿的大贪巨贪,数坏六个八个点钞机的现金,强拆暴拆,一夜醒来房子没了夫妻赤裸相拥,及至有毒的食品,有毒的空气,有毒的生活。这一切从两方面提出问题,一是正像评论家中国人民大学教授程光炜谈到的“现实在‘倒逼’作家,逼迫作家回应今天这个时代的东西。”,也就是说现实与文学之间的平衡打破,文学必须面对挑战。

另一方面,更为严峻的挑战是,现实如此精彩,几乎文本化,文学化,故事化,现实成为最权威的最富吸引力的最深刻的叙述,你还怎么再用“文学”表达?这是前所未有的挑战,让文学望而生畏,难以找到立足处,但同时又让人跃跃欲试。接不接受来自两方面的挑战,我的回答是接受。这就是最初写这部小说的初衷。

新浪读书:写作长篇时,往往其中的人物会不由自主地偏移甚至脱离作家原有的想法,走到另外一条道路上去。这部小说有这样的情况吗?

宁肯:在我以前的小说中有过这种情况,这部小说没有,我也奇怪这次为什么没有,是不是说这个公共题材仍在某种维度上决定着我?我说不好,也许是好事,也许是问题。

新浪读书:评论家阎晶明说:“这38万字从头至尾是一种叙述的格调和基调,不是前半部分像个思想者,后半部分就忙着像一个跑路的人,它是一个非常完整的文本。”这也是我读后的感受。很多作家的长篇小说越往后就越泄劲了,而这部小说将充沛的元气保持到了最后。您认为这需要作家具备什么样的能力?您是如何做到的?

宁肯:长篇小说是一口长气,要慢慢吐,边吐还要边含着,边聚气。事实上应该是吐得少,越聚越多,越聚越饱满,整个气息差不多相当于太极。也就是说长篇小说要压着写,对于太精彩的情节要节制,要峰回路转,不能孤注一掷攻取山头,力气用尽就会形成小说的断气,长篇小说的气一定是连着的,看似到山峰了又下去了,再慢慢起,又到了,更高了,但远不是山峰。这一切都要有一个全局意识,总体控制,长篇小说是复合结构艺术,是建筑艺术,有这样的意识把握起气息与节奏应该不难。

新浪读书:写作这部大部头的作品,您前期都做了哪些准备?过程还顺利吗?

宁肯:我原以为不会顺利,完全是抱着试试看的心理,因为一方面我刚才说了我们的某种现实太“精彩”了,一方面更让我畏惧的是这不是我的题材,你知道每个人的创作都有自己的范围,哪些是他的题材哪些不是。虽然我觉得很了解上述那些公共现实,但我的了解像公众一样停留在新闻水评,我的震惊也是公众的震惊,事实上这对写作反而是危险的。

有趣的是对题材的陌生与畏惧反而使我绕开了该绕开的东西,正像前几天在中国人民大学这个作品的研讨会上贺绍俊所说我在处理这个故事的方式有两点让贺教授感叹,一是这个故事本来具有畅销价值的传奇性和揭秘性,一个大型酒企的老板,精心培育一个智慧型的亲信,将其安插到官场的核心层,然后,就应该是他与官员的密切合作,从而获得最大利益化。写出这样的故事,即使难免归入到通俗小说的类型,但对官场腐败的揭露也会是很透彻的。但作品坚决拒绝了这种写法。二是这个故事的现实性很强,如果采取正面书写的方式,无疑具有极其鲜明的现实针对性和尖锐的批判性。“但宁肯同样也没有采取这种写法。我由此发现,宁肯在写作姿态上越来越倾向于采取更文学化的写作姿态。宁肯深信,一个男性在政治权力的角逐中,在政治欲望得到充分扩张时,必然会在情欲上发生变异和异化。反过来说,我们也可以从一个人的情欲的变异里,窥探到政治的隐曲。”

我觉得贺教授说得很好。简单说,我是借用了权力腐败题材表达了人性的“幽曲”,这恰恰在更深处回到了我写作的一贯的个性中,“我”没有迷失,反而在一个陌生领域得到展现。

新浪读书:我看到很多评论家将杜远方、居延泽放到权力的异化角度来分析,但是我想,作为一部具有现代意识的文学作品,社会性只是一个躯壳,只是提供了一种简捷的分析方法,是比较初级的理解方式。如果剥离社会性,您希望这部作品还能带给读者什么?

宁肯:这个问题好,有水平,有时候衡量一部小说的水准与复杂性,就是要剥离了小说的社会性或人物的社会性,看看还剩下什么,如果还能剩下什么或剩下很多东西一定是好小说,有力量的小说。具体到我这部小说,如果说到深层次的问题,就是这部小说对社会性的依赖还是多了一些。毕竟这是一部涉及官场、权力、腐败的小说,它的规定性很强,虽然我一开始就在摆脱,甚至看起来摆脱得还不错,但从你提出的问题角度看,还是摆脱得不够。换句话说,“权力”主题在这部小说中过于确定了,控制性太强了,其他的人性信息相对边缘。某种意义这反而削弱了小说的力量。

新浪读书:小说一开始就出现了“我强有力的朋友”这个形象,这个形容词有强大的象征性。使我联想到卡夫卡——在他的作品中也经常呈现出这种强有力的事物对他的压迫感,这也几乎成为了现代主义小说的一个主题。那么您是如何理解这样一种人物形象的?

宁肯:社会是一架机器,这是这个社会最自负的东西,而有些人几乎天然就是这架机器的代表,有一种特别强大的东西,他不是一个个体,他说话也不代表自己,而是代表机器,甚至就是机器本身说出的。一个身居机器高位久之的人,就会成为机器的一部分,说话具有全部机器的强大、冷淡、不可一世的性质。正像前两天刚看到一句话,说是一个将军检阅他的部队,说了一句:“不错,就是还有呼吸。”他就是要把人训练成物,如同社会机器就是要把人训练为它的一部分一样。我的人物都多少带有这个特征。

新浪读书:您曾经写过诗歌,有人说写小说必须具有诗歌的意识,才能写出真正的好小说。您同意这个说法吗?您觉得一个小说家是否需要经过诗歌的锤炼?

宁肯:我觉得不一定,不写诗,仅仅写小说到一定高度自然也会与诗相通。不要说与诗,就是音乐、绘画、建筑、电影相通。我对诗人写小说既信任又怀疑,诗人叙事要么不得要领要么横空出世,诗人和小说家之间一般没有中间道路可走。诗人的结构意识不亚于小说家,在对人的幻觉认识上有过之,然而在具体的叙事行为和叙事意识上诗人往往缺乏耐心,这是诗人写小说最大的障碍。跨跃这个障碍非常难,很多时候诗的习惯总是在干扰叙述,甚至把你引到误区。

我经常有这种体会,当我写的得意的时候突然发现后面难以为继,冷静一看原来是诗的东西出来了,打断了小说的长调。也就是说,在不该推上去的时候,把感觉推向了极致。当然诗的节奏让我对小说的叙事节奏异常敏感,诗的结构让我在小说结构上大刀阔斧,至于诗歌语言的敏感对我的小说影响更是随处可见。不过我总的看法是小说应该尽量避免通常诗的影响,小说就是小说。

新浪读书:“三重奏”是一个音乐词汇。艺术在很多方面是共通的,如村上春树和余华都声称音乐影响了他们的写作。那么您的写作是否受到过音乐的影响?

宁肯:我对音乐没特别爱好,也没特别研究,只是一般的听,也没想过怎么去接受音乐的影响。音乐是直觉的东西,你就用直觉去听,这是最好的,千万别把它当知识,去研究它。余华写过一本音乐随笔集,几乎是音乐的专家了,但似并使它的写作改变多少,相反他后来的写作倒是有很大争议。他没专业写音乐随笔之前他的小说充满了音乐性,后期反而少了,你说是怎么回事?

新浪读书:还有电影。在书中您多次提到电影。电影对当代小说影响很深(当然不是指所谓的影视文学),比如余华的《在细雨中呼喊》就是受到了伯格曼的电影《呼喊与细雨》的直接启发。您认为小说家可以在电影里借鉴些什么?

宁肯:首先,要弄清楚是电影向小说借鉴了太多东西,蒙太奇呀,复调呀,特写呀、闪回呀,景物呀,象征呀,隐喻呀,都是从小说这里偷来的,电影从小说里偷了太多东西,反而变成电影的东西。这很奇怪,也很悲哀。我觉得小说家应小说的角度好好想想电影倒底从小说这里拿走了哪些东西,这样去研究电影才会真正对写小说有启发。

新浪读书:听说您曾在几年的时间中只读书,不写作。海明威曾把读书比喻为往井里面蓄水,而有的人则表示怀疑,觉得书读得太多会丧失写作的灵性。您如何理解阅读与写作的关系?

何伟:如果读书是为获得知识,那么读得太多会丧失写作的灵性,如果是为了获得体验与感受,获得一种直觉的对形式与方法的把握,那么读书只会有助于写作,而且这是必不可少的。这就说到读书你得会读,古人说好读书而不求甚解,也是这上面说的意思,有时一甚解就把自然形成的东西消灭了。我们中学语文教学就有这个特点,读了一堆知识,且特别甚解,结果把灵性消灭了,结果最终人是那么厌倦厌恶读书。

新浪读书:小说中,“图书馆”是一个重要的象征。博尔赫斯将图书馆形容为“宇宙”。那么在您心目中,“图书馆”是一种怎样的存在?

宁肯:“图书馆”是这部小说真正的作者,我设置一个图书馆,一个读书人目的就是要从人类人知识人类文明的视角审视一个社会,也就是说我要写的东西。在整个人类历史上,博尔赫斯与图书馆大概是最密切的人,至少是最著名的一个人。但博尔赫斯又是一个盲人,这里有着相当的孛论,甚至反讽。正是在这个意义上“我”这个读书人,这个叙述者也必然是坐在轮椅上的,它表明了一种对自身局限的认知,也就是说即使宇宙、图书馆也仍存在着宿命般的局限,那么它在关照我书中所写的人物时就不会具有一种绝对性,不会过于自恋,过于俯视,就会有一种同情的、悲悯的目光,如同悲悯自己一样。

新浪读书:很多学者型作家对图书馆情有独钟,而在您以往的作品中,哲学、数学、心理学、刑侦……等等,都曾涉及到。那么您的理想是否是成为一名学者型作家?甚至是“百科全书”式的作家?

宁肯:你所说的图书馆、哲学、数学、心理学、刑侦……对我来说,确切地说在我的小说中,全部是修辞,与“百科全书”式的作家全不相干。我觉得“百科全书”式的作家是一种妄想,“百科”是一种知识结构,绝非一种文学结构,这种说法表明了某种等级、一种知识权力对文学的凌驾。事实上文学应该避免百科知识,反对百科知道,知识有知识的渠道干嘛要通过文学彰显,文学永远在什么情况下都是主体,而知识不过是一种修辞手段,就是一种手段,对文学而言是等而下之的。在这个意义上说“百科全书”式的作家简直是一种阴谋。

新浪读书:在这部小说中,八十年代的部分占了很大篇幅。作为过来人,您觉得八十年代它的特殊性在哪里?而对于很多没有经历过那个年代的年轻读者,八十年代对他们又有何意义?

宁肯:八十年代的特殊意义在于它结束了七十年代,六十年代,六七十年代是中国非常特殊的年代,是极左、十年浩劫、几乎史前的年代,结束它可不容易,某种意义它是历史重新开始的年代,人之为人重新开始的年代。同时,我们今天所有的问题也都可以追究到八十年代,可归结为八十年代不彻底造成的,今天的问题毫无疑关系现在年轻读者,他们感受着今天的痛苦,应该知道今天的痛苦与八十年代有关。

关于这一点批评家刘颋有一评《三个三重奏》的评论《一切从1980年开始》说得特别好:“1980年,是一个灵魂苏醒新生的年代,那个全力拥抱现代文明的灵魂从礼堂开始苏醒,而不是别的什么地方。这就注定了,这个苏醒的灵魂有着先天的缺陷或不足。外来的新风和养料能滋养干枯濒死的灵魂,但是否有能力修复或矫正自身先天的缺陷或畸形?如果说《三个三重奏》是果的话,那么《汤因比奏鸣曲》就是因,杨修们的精神成长和性格发展,就是后来杜远方、居延泽们现实处境的因,而杜远方居延泽们,则是杨修们的果。”

新浪读书:您的下一部作品是什么题材?能否提前透露一下?

宁肯:连续写了五个长篇,想告一段落不写长的了,想写些短的,但又是系列的。想写一个童年系列的关于北京的小说,我生在北京胡同,我发现写六十七年代北京胡同的小说很少,有些这方面的京味小说,但我不喜欢京味小说,我觉得京味小说把北京写小了。我想写一部不同于京味的反映北京小说。最近在读奈保尔的《米格尔街》,这是一个系列短篇小说,写得精短,又系列,写了奈保尔童年的记忆,对我很有遍发。现只是有一个初步的这样的计划,能不能写成还很难说。

序曲

几年以前,我有过一段走出书斋的经历,有九个月的时间我完全告别了我的书,电脑,轮椅,茶,过了一段铁窗生活。我不是犯人,只是有人提供特别方便,我在死刑犯中生活了一段时间。我见识了从未见过的看守所、审讯、行刑队、注射车、器官捐献,诸如此类。总而言之,我想看什么就能看什么,我对看守所着了迷。如果不是我的强有力的朋友出了点事儿――他在部里分管监狱工作,是这个系统具体的顶头上司――我着迷的时间可能更长。

我交了很多死刑犯朋友,送走了一批又一批,死亡如果没有临终关怀是一交谈件很不人道的事,我不能说我做得有多好,但有为数相当多的死刑犯经过我的对来世产生了希望,我不敢说我做的超过了和尚、牧师或类似的人员,但也差不太多。我给他们阅读,讲故事,或听他们讲自己,讲一生。

但是有一天,我在狭窄的过道上看到我的强有力的朋友被押解着从铁栏杆那边走过来,那种前呼后拥又众星捧月的架势让我非常不解又十分吃惊。我的强有力的朋友气宇轩昂,目光冷淡,不可一世,虽然穿着囚衣,但仍好像是上司。他没跟我说话,只是瞥了我一眼,好像完全不认识。尽管如此,我还是从他的不可一世的目光中获知:我得离开了,否则可能就出不去了。我一刻也没多停留,没和任何朋友准备赴黄泉的告别,没有握手、拥抱、难舍难分,只是一个人悄悄溜回了书斋。

我的书斋,称得上一个小型图书馆,有大大小小十几个书架,十一个顶到天花板。我从小的梦想就是住在图书馆里,借助许多镜子我差不多做到了,常常我分不清哪些是镜子里的书,哪些是真实的书。隔段时间我就要爬到高处对书籍做一些调整,把受到冷落的书往下放放,让低处的书上去……我站在梯子上,看到镜子中的自己,因为镜子对面还有镜子,我看到无数奔跑的自己,台阶一样的自己……我是多么的恍惚,不知道时间在镜子中忽忽过去……我觉得是时候了,是该讲讲我的答应过的朋友了,我知道他们期期待着成为我房间里的一本书。但有些朋友无法单独构成一本书,只能在别人的书中活着,比如我清楚记得有一对吸毒又贩的毒夫妇,所有罪是相同的,行刑时他们要求手牵手伏法,行刑人员满足了他们。行刑人员给了他们一点点时差,我看到男人倒下女人挽住了丈夫,然后倒下。

大多数人不了解行刑人员,很多时候他们是很有同情心的,他们总是尽量满足死者的要求。我还见过一个十九岁的小伙子行刑了两次,第一次在刑场,第二次是在火化间。在火化间等待火化时他突然醒来,慢慢坐起,发出了类似猫叫的声音。当时把所有人都吓坏了,以为死而复生,但行刑官见多识广,什么也不信,叫来了法医。法医做了检查,原来子弹斜着射入年轻人的脑耽骨,擦过硬脑膜中动脉越过脑干从嘴里射出。这地方是大脑与小脑连接处,子弹只伤到了小脑,心还在微弱跳动,经过从刑场到火葬场的颠簸,到了火化间,年轻人慢慢苏醒过来。年轻人的父母家人纷纷给行刑官跪下恳求行刑官:“自古死犯,一刀折罪,他已死过,就饶过他吧……”行刑官命令二次行刑。刽子手你推我,我推你,谁也不愿领命。他们真的挺好的,也挺有敬畏的。行刑官命令抓阄,抓到谁是谁。我看到,抓到“阄”的年轻法警瞬间眼底充血,还是很职业,他把枪顶上火,装进裤兜,进了火化间。发着猫叫的年轻人想要下车,法警对着年轻人和蔼地说他要检查一下伤口,让年轻人躺下。年轻人乖乖躺下,法警对准嘴连开两枪……

奇闻逸事太多了,直到我的强有力的朋友也就是我的老同学杨修不可一世地走向这里,一切才戛然而止。现在我多少理解了他那种毫无内容的不可一世的目光,我不知道下面我要讲的两个朋友同他这种目光有什么联系,我倾向于有,但无论如何不太一样。

一

他叫杜远方。他的故事或许可以从楼梯开始:步履,鞋,宗色行李箱,灰色长外套的下摆,从容的爬楼声。这是一幢多层老式楼,没电梯,楼内墙皮剥落,过道堆放着各种杂物:纸箱,鞋盒,饮料瓶,自行车。自行车为防丢失锁在铁栏上。虽然整体杂乱,但卫生打扫得很干净,几乎看不到尘土。

杜远方上到四楼,轻轻敲门。敲了若干次。

门打开了,刚才隔着“猫眼”,现在两人一个门里一个门外,直视对方。

杜远方报上自己的姓名。

“我能看看您的身份证吗?”女人平静地问。

杜远方看着女人,“这儿又不是旅馆还要身份证?”眼睛在问。但女人的目光坚定。杜远方慢慢地解开考究的长外套,从里面的西装口袋拿出一本驾照,自己先看了一下,交给了女人。

“身份证在箱子里,这个可以吗?”杜远方问。

“如是旅馆,必须是身份证,”女人看着驾照,看了一会,又打量了一下杜远方。“我以为我弟弟撒谎了,看您的驾照他没有,不过您的确不像六十九岁的人,我弟弟李平说来的是一位老人,我不得不看看身份证。”

“我染了头发。”

“您不该染。”

女人闪开身,杜远方提着沉重的硬壳旅行箱,从女人身边走过。箱子又高又大,里面显然装得满满当当的,一般人可能都提不动,但对于杜远方的身材倒有些恰如其分。杜远方身材高大,主要是健壮。灰外套的板型非常考究,但仍挡不住一种饱满,似乎他的身材就该拎这样的箱子,箱子过小反而会有些不恰当。正如女人惊讶的,杜远方的确不像六十九岁的人,甚至也不像六十岁的人,从体态到目光完全像是打高尔夫或保龄球的中年男人。事实也是如此,他爱好这两项运动。但他并非一看就讨人喜欢的人,他的脸圆、饱满,泛着与深沉目光不相称的红光,如果不是考究的衣着,如果是通常的夹克衫,杜远方会给人一种大腹便便、脑满肠肥的印象。但考究的西装改变了他,目光改变了他。现在他放下了皮箱,坐在了沙发一角,没脱下外套。

如果女主人热情接待,外套应该脱了,帽子也该摘了,或者女主人应该请求这样,但是都没有,帽子与外套似乎提示着两人的紧张关系。若是有场外镜头对着他们,这时可以强调一下冷冰的鸭舌帽、外套、女人倒水时的冷淡无动于衷。当然,这之外还有些东西:他们都不年轻,都是过来人,都经历了太深刻的东西。表面上的冷淡与敌视是毫无疑问的,但并不说明什么,是成熟男女刚见面都应有的。

女人一脸风霜,但身材很好,四十多岁,严谨与风韵犹存几乎对立地存在于她的举手投足之间,这倒是与她的小学教师身份很是相称。女人的弟弟李平介绍杜远方来这里,开始女人不同意,我一个单身女人怎么能让一个大男人住进来?开什么玩笑?女人回绝了弟弟。李平死乞白赖恳求姐姐李敏芬,说杜远方这人对他多么重要,如何是自己的恩人,但直到介绍说杜远方是一个近七十岁的老人李敏芬才痛快地同意了。无论如何,弟弟开出的条件相当优厚,而她也正供着女儿在北京读大学,况又是个白发老人,应没什么男女之妨。答应下来后敏芬一直挺高兴的,有一种收入的安全感与性别上的恰如其分,因此敏芬一直以迎接一个老人的心态迎接来人,没想到在潜望镜里就发现有点不对。

敏芬没给杜远方泡茶,只用纸杯倒了一杯纯净水,一般性地问杜远方是否吃过饭,杜远方没有回答,既然不回答女人也不再问,直接介绍房间。敏芬住的是一套普通的两居室,厅不大,一组布艺沙发,一面电视墙,墙上有些黑白照片。电视旁有一个透明鱼缸,鱼永不停息地在有灯照耀的翠绿水草中游动。黑白照片有种幽暗的过去时光的感觉,而鱼缸的亮度又有些扎眼了,有些格调但又不太谐调。这时已是晚上八点多钟,天不算晚,不过这个北方的沿海城市天一黑就显得很晚,街上没什么人,也没什么车,街灯将主要街道照得很亮,看上去像个大城市。

杜远方以前来过这个靠海的城市,甚至在这个城市开过会,但夜晚进城还是第一次,自己开车更是第一次。李平把地址写得很详细,杜远方没怎么费劲就找了这个再普通不过的小区。小区没有保安、大门,停车毫不困难,女人的楼下就有车位,但杜远方还是将车停到了另一个楼前。那儿有两辆车,加上他的一辆车显得自然一些。停好车后就像我们常在电影中看到的,杜远方先在车里坐了一会儿看了看周围环境,没任何不正常迹象,才下了车,关上车门,从后备箱拎起很重的皮箱向回走,到了刚才确定的楼门前。那时杜远方再次习惯地看了一下四周,确定无人,才慢慢爬上了四楼。楼的一二三层的灯都不亮,他一直在黑暗中摸索上楼,但是到了四层突然亮起,倒让杜远方一惊。他警觉地停在楼梯门前,因为有时问题就出现在这个瞬间,某种东西突然就等在这里。但是灯只是灯,没问题,不过是这层楼的灯保护得好些。杜远方打开楼梯门,到了要敲的门前。防盗门已有些年头,干净,斑驳,杜远方记不得有多久没到过这样寻常的民居了,而且还提着箱子爬了四楼。不过从另一方面说,这么普通的地方隐居在这里再合适不过了。这儿包括整个小区普通得像汪洋大海――汪洋大海对他意味着什么?意味着海底捞针。

他对女人其实印象颇好,只不过完全没有表露出来。女人穿了一件暗红色宽大的羊毛衫,有些空荡,胸部不错,身体稍动即有动感,不太多见。显然这个女人的风韵更多体现在身材上,而且显然她自己也知道。至于神态之冷,通常冷是这类女人习惯性的铠甲,这样的女人怎么可能不经历太多的东西?怎么可能不冷?冷既是她们受过伤害的反应,同时又仍是她们吸引人的不变的本能。她的宽大衣裙与其说意在掩饰身体,但更像是一种展示,特别是转身之时。杜远方虽说一生惊涛骇浪阅人无数,但从这个女人身边走过,还是感某种逼人的难以抑制的东西。特别女人让开时,一个妙不可言的手势,瞬间的胸部的动感,简直就是一种挑战。他没有躲闪,几乎碰到,或者,已经碰到了。必须碰到。过道很窄,他的身材又霸气,碰就碰到了。他知道,别的不说,至少碰到的那一“点”对女人是致命的,他似乎一上来就明白告诉女人你将是我的。当然了,杜远方也可以绅士地面带微笑示意女人再稍稍让开一点,然后走过。这又是另一种风度。哪一种风度更好呢?他选择了前者,也就是本能。他无法不选择本能,他知道有时本能更好。

女人居然没什么特别反应,脸都没红,似乎见得太多了,无所谓,这倒让杜远方有些惊讶。根据以往的经验碰到女人的敏感点无论如何女人都会有本能的脸红,而这个女人没有,倒是个难点。但也更有某种可能,本来他只想隐匿,不想有任何作为,但现在他模糊地感到另一种可能。是的,以往,没有他征服不了的,无论是使用他的身体,还是身体之外的资源――这两者在他事实上是分不开的。

杜远方接过纸杯时注意到女人的下巴有颗锐利的黑痣,那种锐性与女人低调的目光有种一致。他喜欢这种一致性,太好了,他在放下杯子时在心里对自己说,也许这是天赐也未可知。当初,李平介绍他的姐姐是单身、小学教师、女儿在北京上学时,李平的其貌不扬让杜远方没对女人有任何想象,倒是小学教师的职业让杜远方有种莫名的尊敬。杜远方觉得自己就适合隐身于小学教师家里:有点文化,见识不多,乏味,干净。

情况远不是这样,超出了杜远方的想象。

杜远方要在敏芬这里至少待上半年,甚至一年。之前杜远方还有点发愁是否能坚这么久,现在他感到释然。他有种难以抑制的兴奋。李敏芬,李平,难以想象是姐弟俩,几乎没一点相似之处,这个家怎么会出产一个李敏芬这样的身体尤物,而会有一个歪瓜裂枣的李平?还真得感谢李平,过去他给李平发财的机会给对了。一个人就是要多布些点,你不知何时有用,杜远方一边想着一边淡漠地听敏芬以教师的口吻介绍情况,以无动于衷对无动于衷,两人都掩得风雨不透。

敏芬介绍了卫生间,浴室,洗浴用品,像洗发液沐浴乳都是一般老年人用的牌子,显示女人做了精心准备。女人介绍完,杜远方告诉女人,所有她说的这些东西他都自己带了,他的箱子之所这么大,就是因为带了全部的日常用品。杜远方没说自己带的东西更好,是舶来品,他的分寸把握得恰到好处,尽管如此,杜远方打开箱子时敏芬已经看到了。每件东西都如此精致,多是外文标签,有专门的男用护肤品、男士香水。难怪杜远方像中年人,保养得这么好,从他用的护肤用品就一望而知。一个讲究的男人和一个不讲究的男人不一样,甚至大不一样,就像一件物品保养与不保养大不一样。有的人一辆新自行车骑了两年就不像样子,有的人的看上去还跟新的一样。汽车也一样,很多东西都一样。敏芬嘴上不说但一件一件在浴室放置杜远方的日用品心里是震撼的,甚至杜远方一开始打开箱时敏芬就叹息里面的丰富、条理,大大小小的包装――所有的东西都区分好了。这个男人的井然有序同样让敏芬叹息。

不过敏芬是一个看上去不为一切所动的人,不管杜远方显得怎样的不同她都有自己的一定之规。从开始的冷淡,到对一个“老年人”的尊重――帮他摆放东西――她已经很好地转换过来,甚至转换得多少有点故意。是的,当初看到杜远方风度很好的样子敏芬的确有点不易察觉的慌乱,有点措手不及,现在好了,她已从容地进入了新的角色:她不再直觉地把杜远方当成一个男人,一个对手――陌生男女从来具有对手性质――而是一个需要照料的老人。事实也应如此,杜远方来这儿的理由就是年事已高、需要照料,他的子女在国外,老伴也在孩子们身边。

敏芬把杜远方安排到了两居室的大间,看起来是照顾尊重老人,事实上有别的考虑。不过这倒也是早就安排好的,并非杜远方来了才现调整的。两居室的大房间明亮整洁,一目了然,有阳台,铺了地毯,有电视、藤椅、茶几、一张单人床,像老年人的居所又像宾馆客房。敏芬一口一个“您”字向杜远方介绍房间的各种设施,包括阳台、花草、热水壶、微波炉、衣柜,以及一个简便的足疗器。敏芬对“老人”杜远方说――

“饭我会给您端这儿来,您就用这个茶几吃就行,它可以升降,您随意调整高度。中午我上班回不来,您会用微波炉吗?不会的我过会儿教您,很好用的,我晚上多做出一点饭,中午您一热就行了。喏,就是这样,我早晨把饭菜放进微波炉里,到时您一转就行了,转到加热这地方就成了。”

杜远方全无不悦之色,甚至也很配合地进入了“老年人”的角色,以至某种老年人的“笨拙”让敏芬有些吃惊。

房间收拾得真不错,窗明几净,阳台上有许多花草,有一些秋天的花朵香气扑鼻,简直像春天一样撩人。电视放在类似宾馆的电视柜上,比客厅里的电视还大。一台电话。一个暖壶。除了上厕所他基本上可以不出屋。杜远方当然明白,如此周到的安排,实际上是把他隔离来了。也就是说,房间客厅的使用权还是归女主人,他就不用出来了。在见到女人之前,杜远方倒是考虑过这种深居简出的生活方式,但是现在不同了。因此当敏芬告诉他如何用微波炉、如何转旋扭,他也认真地甚至有些迟顿地听从指教,但是到了最后,杜远方反过告诉敏芬,微波炉的器皿最好是玻璃制品,不用陶瓷器皿,那样会有铅类物质元素放射出来。敏芬竟然不知道到这点。另外,杜远方说微波炉开着时不要离得太近,至少保持一米距离。敏芬本能地瞪了杜远方一眼,有些生气,但很快又恢复了“尊重老人”的说话声音与态度。杜远方没有笑,接着配合自己的老年人的有些“慢”的角色。杜远方明白敏芬这样做有敏芬的理由,很显然一个女人和一个陌生男人会紧张,但是一女人和一个老人就轻松得多。这种轻松,事实上杜远方也是需要的。他会让她更轻松的,他想。

(本文节选自宁肯最新长篇小说《三个三重奏》)

《名人堂》是新浪读书出品的系列访谈栏目。

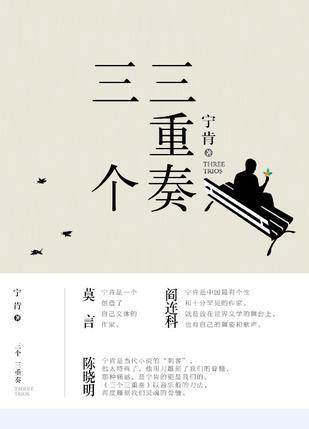

宁肯将尖锐的政治批评与深刻的人性解剖结合在一起,更重要的是他创造了自己的故事与文体。

——莫言

宁肯创造的世界充满思考和令人不安的惊讶,就是放在世界文学的舞台上也有自己独有的舞姿和歌声。

——阎连科

五一几天休假,读完了《收获》上宁肯的《三个三重奏》,还重新翻阅了他的散文集《说吧,西藏》。联想起与宁肯在写作《三个三重奏》时候的通信,完整地见到了宁肯的苦心和用心。宁肯对于大到政治具体到政研室,小到干红干白具体到酒杯,另外还有周易、佛教以及女人,等等等等,形形色色,云云云云,可以发现宁肯对长篇小说的全景式的洞察与把握,真是费力了,是了不得的费力。

——池莉

宁肯是作家中的作家,他的作品以“独”立世,包括叙事、文本、语言,以及他的个性。《三个三重奏》写现实荒诞,理性清峻,缜密如针脚,充满哲学思辩色彩,汉语在他的手中,再次温润如玉。这是宁肯的巅峰作品,超越了《天·藏》。

——盛可以